山林売買の際は、専門家に依頼し権利関係を確認し、現地を調査する必要があります。

しかし、山林売買には特有の注意点やルールがあり、山林の専門家ではない不動産業者や金融機関、税理士などに質問しても、的確な回答が得られるとは限らないので注意してください。

この記事では、山林売買の注意点やチェックポイント、契約から登記までの必要書類、費用と税金、見落としがちな法的規制やリスク管理について解説します。

必要書類についてはこちら: 山林売買の必要書類 契約から登記まで

山林売買の注意点とチェックポイント

山林は一般的な不動産取引とは異なり、面積や境界に関して特殊なルールがあります。

そのため、事前のチェックや確認が不十分であると、隣接地との境界トラブル、想定外の維持管理コストの発生というリスクがあります。

また、山林には森林法などの法的規制があり、立木の伐採、林地の利用に制限がかかる場合があります。山林を取得する場合は、利用目的に応じて事前調査や確認を忘れないようにしてください。

山林の現地調査と境界の確認

山林売買の際は、まず現地に足を運び、自分の目で現地の状況を確認することが重要です。

現地では、対象地の傾斜や樹木の種類、境界杭の状態、接道の有無、不法投棄がないかを確認しましょう。

山林現況の注意点

山林現況の注意点やチェックポイントは以下の通りです。

- 地形・傾斜:現地の傾斜や平坦地の有無、地盤の安定性などを確認します。開発や植林を計画している場合、地形と傾斜は作業効率やコストに直結します。

- 林種・樹種:樹木の種類(スギやヒノキなどの針葉樹・広葉樹・竹林など)や樹齢、間伐など手入れ状況を確認します。森林簿と現地の状況が異なる場合があります。

- 接道・アクセス:対象地までの進入路(公道、私道、林道)の有無、幅員、状態を確認します。一般車両の通行は可能か、維持管理は誰が行うのかも重要なポイントです。

- インフラ:電気、水道、通信などのインフラが周辺まで来ているか、引き込み可能かを確認します。建物や倉庫などの建設を考える場合は特に重要です。

- 越境物・不法投棄:隣接地からの木の枝の越境や、廃車体、大型ごみ、その他廃棄物の不法投棄がないか確認します。

- 地目:土地の用途は地目ごとの決まりがあり、開発行為や建築、転売の規制があります。建築物や土地利用が制限される場合があるので、地目は事前に確認しておきます。

また、山林では境界が不明確なケースが多く、国土調査が行われていない地域では、公図(法務局備え付けの地形図)や森林計画図と現況が一致しないことも多々あります。

法令上の制限(森林法・都市計画法等)の確認

山林には様々な法的規制があり、林地の利用や立木の伐採に関する規制が設けられています。山林売買に関連する法律は以下の通りです。

森林法 森林・林業に関する基本法

- 地域森林計画:森林計画の対象地となる山林では、立木の伐採に事前の届出(または許可)が必要です。また、伐採後には再造林の義務が生じる場合があります。

- 林地開発許可制度:森林を1ヘクタールを超えて開発(土石の採掘、造成等)する場合、都道府県知事の許可が必要です。許可基準は厳しく、手続きも複雑です。

- 保安林:水源涵養、土砂災害防止などの目的で指定される森林で、開発や伐採が厳しく制限されます。購入予定地が保安林に指定されていないか、必ず確認が必要です。

保安林 参考ページ: 保安林とは 売買や税金・伐採について

都市計画法 土地利用の計画に関する法律

- 市街化区域:市街化区域や用途地域内では、建築できる建物の種類や用途が定められています。

- 市街化調整区域:原則として市街化を抑制する区域であり、建物の建築や開発行為が厳しく制限されます。通常の山林はこの区域に含まれることがほとんどです。

- 非線引き区域:市街化調整区域のような厳しい開発制限はありませんが、建築基準法の規定に加え、用途地域が指定されている場合や自治体条例による一定の制限があります。

その他山林に関する法律

- 農地法:地目が「畑」「田」となっている部分は、農地法の規制を受け、所有権移転や転用に許可が必要な場合があります。

- 自然公園法:国立公園や国定公園などの区域内では、工作物の設置や開発行為に制限があります。

- 文化財保護法:史跡や天然記念物などが存在する場合、現状変更に制限がかかります。

- 鳥獣保護管理法:鳥獣保護区に指定されている場合、開発などに制限がかかることがあります。

これらの情報は、市町村役場や都道府県の林務担当部署、林務事務所などで確認できます。

山林売買の目的(木材生産、建物や施設の建設、環境保全など)によっては法規制に抵触する可能性があるため、事前に対象地の情報を確認してください。

山林物件情報の見方

山いちばの山林物件ページには、山林価格や山林の面積、立木の種類、都市計画の有無、接道条件、固定資産税の金額など、個別の山林物件に関する情報が記載されています。

山林売買の際は必ずチェックする重要な項目なので、ぜひ物件情報の見方を覚えてください。

参考ページ: 山林物件情報の見方

山林売買のリスクと注意点

山林売買には登記や権利関係のリスク、自然災害などのリスクがあります。トラブルを避けるため、事前に山林売買のリスクや注意点を知ることが大切です。

また、無料の山林や10万円程度の格安山林物件は、物件情報やリスクについてあまり明記されていません。無料の山林や格安の山林には、それなりのリスクが潜んでいることを理解してください。

登記や権利関係のリスク

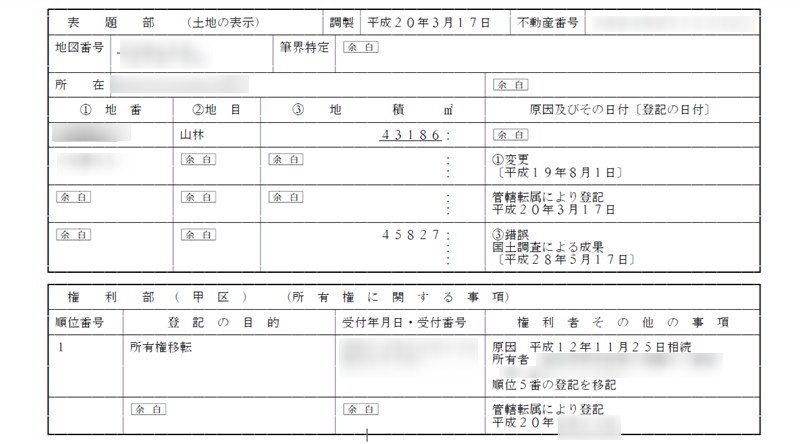

山林は不動産と同じように、抵当権や賃借権、地上権などを設定することが可能です。これらは登記簿謄本や登記事項証明書で確認できます。

また、山林独自の権利関係として、分収林契約による地上権設定があります。山林売買の際は、他人の所有権や抵当権、地上権などが登記されていなか確認してください。

登記簿謄本上の権利関係

- 抵当権・差押え:登記簿謄本(登記事項証明書)で、抵当権や差押えの登記がないか確認します。これらが抹消されていない場合は、移転後でも所有権を失うリスクがあります。

- 地上権・地役権:上空の送電線に関する区分地上権、他人の土地を通行するための地役権などが設定されている場合があります。土地利用が制限されるため、登記簿で確認が必要です。

- 賃借権・使用貸借権:第三者が土地を借りて利用している場合があります。

- 分収造林・公社林:分収林とは土地所有者が土地を提供して、造林公社などが森林の経営を行い、立木の収益を分配する制度です。契約期間中は立木処分が制限される場合があります。

山林相続や共有名義山林の注意点とリスク

山林は相続などの理由で、所有者が複数(共有名義)になっているケースがあります。そのため売買契約が進められない場合もあり、売買の際は注意が必要です。

相続山林の注意点

- 相続登記の確認:登記簿上の所有者が亡くなっている場合は、相続登記が済んでいるかを確認します。相続登記が未了のままでは名義変更ができないため、売買を円滑に進めるためにも、あらかじめ相続登記を行うのが一般的です。

- 相続人全員の同意:遺産分割協議が完了していない相続財産を売却するには、原則として法定相続人全員の同意が必要です。相続人が多数いる場合や、一部の相続人と連絡が取れない場合は、同意を得るのが難しくなります。

共有名義山林の注意点

- 共有者全員の同意:共有名義の山林を売却するには、共有者全員の同意が必要です。一人でも反対する共有者がいると、原則として売却できません。(ただし、自己の持分のみを売却することは可能です)

- 意思決定の複雑さ:共有者が多いほど、売却条件の決定や手続きに関する意思統一が難しくなる傾向があります。

- 管理責任の所在:共有の場合、固定資産税の支払いや維持管理の責任分担が曖昧になっているケースもあります。

相続や共有が絡む山林売買は、権利関係が複雑化しやすく、通常の売買よりも時間と手間がかかります。弁護士や司法書士などの専門家に相談し、権利関係を確認してください。

自然災害のリスク

山林には法令上の制限以外にも、土砂災害や大雨、山火事など自然災害のリスクが存在します。

自然災害リスク

- 土砂災害:ハザードマップ等で、土砂災害警戒区域(イエローゾーン)や土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に指定されていないか確認します。レッドゾーン内では特定の開発行為が制限され、建築物の構造規制もかかります。

- 山火事:自然災害または人為的な原因によって山林火災が発生し、広範囲にわたり立木が焼失します。

- 洪水・浸水:河川に近い場所では、洪水ハザードマップで浸水想定区域を確認します。

- 大雨・強風:大雨や集中豪雨によって土砂崩れが発生したり、台風による強風で倒木などのリスクがあります。

- 大雪・豪雪:豪雪地帯では、雪の重みや雪崩による倒木のリスクがあります。

これら法令上の規制や権利関係の問題点、リスク情報は、ハザードマップや登記簿謄本、公図、市町村への問い合わせ、現地調査などを通じて収集します。

山いちばでは、事前に謄本や森林簿などの資料調査を行い、物件のリスクや問題点を確認しています。

山林売買の必要書類 契約から登記まで

山林売買の取引を進めるためには様々な書類が必要です。書類に不備があると、契約や登記手続きがスムーズに進みません。

ここでは、山林売買契約や所有権移転登記に使う必要書類と、山林購入後の届出書について解説します。

山林売買契約時の必要書類

契約の際は、運転免許証やパスポート、健康保険証などの本人確認書類と、住民票、印鑑証明書などの公的書類が必要です。山の売主と買主で必要書類は異なります。

契約当日は必要書類をチェックし、契約内容を確認しながら売買契約書に署名押印します。

売主の必要書類

- 登記済権利証または登記識別情報通知:対象不動産の所有者であることを証明する重要な書類です。紛失した場合は、司法書士による「本人確認情報」の作成など代替手続きが必要です。

- 印鑑証明書:発行から3ヶ月以内のものが必要で、実印と合わせて本人確認に使用します。

- 固定資産評価証明書:登録免許税や不動産取得税の計算根拠となります。

- 実印:契約書や登記関連書類への押印に使用します。

- 本人確認書類:運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど。

買主の必要書類

- 住民票:登記申請時に必要となります。法人の場合は法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書など)が必要です。

- 印鑑:契約書への押印に使います。法人の場合は法人実印が必要です。

- 本人確認書類:運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなどを用います。

売買代金の決済を確認後、司法書士に登記諸費用を支払い登記の移転を依頼します。これで山林の所有権が売主から買主に移転します。

登記完了までの期間は、通常1週間~10日程度となっていますが、時期や状況によっては1ヶ月以上かかる場合もあります。

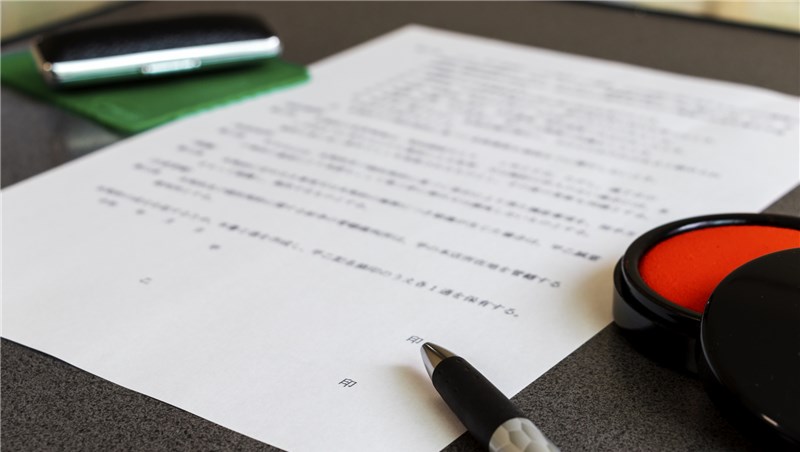

国土利用計画法届出書の必要書類

山林売買や相続によって、新たに山林所有者となった場合は、山林所在地の市町村に「森林の土地の所有者届出」または「国土利用計画法に基づく土地売買等届出書」を提出する必要があります。

提出が必要となる面積は区域区分により異なるので、事前に確認してください。

届出書の必要書類

- 土地売買等届出書:各市町村の担当部署などで入手できます。自治体のウェブサイトからダウンロードできる場合もあります。

- 土地売買等契約書の写し:押印済み契約書のコピーを用意します。契約の当事者の氏名・住所、契約内容、契約金額などが記載されたものです。

- 位置図:山林の対象地がわかるもので、地図に位置を記載します。ネット等の地図でもかまいません。

- 地形図・公図:対象地の形状や境界を示す図面(公図の写しや実測図など)を添付します。

- 森林の土地の所有者届出書:市町村役場の林務担当部署などで入手できます。自治体のウェブサイトからダウンロードできる場合もあります。

- 土地売買等契約書・登記事項証明書の写し:契約書や所有者変更後の登記事項証明書など、山林の権利を取得したことが分かる書類の写しが必要です。

- 位置図:山林の対象地がわかるもので、地図に位置を記載します。ネット等の地図でもかまいません。

- 山林仲介業者や不動産業者、森林組合等で、自分の目的に合った山林を探す

- お気に入りの山林物件が見つかれば、物件資料を取り寄せる

- 資料をもとに現地調査を行い、地形や立木の種類、接道の有無などを確認する

- 購入する場合はまず申込金を支払い、買付証明書を提出する

- 引渡し日を決めて、契約時に必要となる書類を準備する

- 契約書を交わし、残代金を支払い引き渡し完了、登記移転を申請する

- 不動産取得税を支払い、森林の土地の所有者届出を提出する

- 山林の「登記簿謄本」もしくは「固定資産税の通知書」を用意する

- 業者に査定(山林の現況・立木価格)を依頼する

- 山林仲介の契約を締結し、手数料・掲載料・調査費用に関して説明を受ける

- 現地調査(ドローンによる空撮と地上からの確認等)を開始し、査定金額を確定する

- 山林仲介用ページを作成する (写真・立木情報・毎木量・接道・価格)

- 山林を、見込み客・業者等にアプローチする

- 買い手が決まったら譲渡契約を締結し、売却代金を決済する

- 司法書士に登記諸費用を支払い、所有権移転登記を依頼する

- 山林物件代金:山林の価値を算出するための根拠は「土地」と「立木」の2つで、その両方を査定し合算した金額が山林価格になります。

- 山林仲介・事務手数料:山林仲介や調査、事務手続きに関する費用で、業種や各社ごとに費用は異なります。依頼前に確認しておきましょう。

- 登記諸費用・登録免許税:登記諸費用は所有権移転のため司法書士に支払う費用です、

- 不動産取得税:不動産取得税は、山林所在地の都道府県に納める税金です。税額は評価額の3%(軽減税率、令和9年まで)となっています。

- 固定資産税:固定資産税は年に1回、または年4回の分納で納付します。税額は4月に山林所在地の市町村から届く固定資産税の納税通知書で確認します。

- 山林所得・譲渡所得:所得税の中で、山林譲渡や立木の伐採で得た所得は山林所得となり、一般の所得税とは異なる計算方法を用います。

- 相続税:山林や土地、建物などを相続によって取得すると、相続税の申告が必要になります。相続税は遺産の評価額が相続税の基礎控除を超えると発生します。

国土利用計画法の届出は、契約締結日から2週間以内です。届出をしなかったり偽りの届出をした場合は、法律によって6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金となるため注意してください。

森林の土地の所有者届出制度の必要書類

森林の土地の所有者届出は、個人・法人や面積を問わず、すべての新規所有者が対象となります。ただし、国土利用計画法に基づく「土地売買契約の届出」を提出している場合は不要です。

届出期間は新たに森林の土地の所有者になった日から90日以内で、届出書に契約書や登記事項証明書の写し、土地の図面等を添付し、山林所在地の市町村に提出します。

届出書の必要書類

届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合、10万円以下の過料に処される可能性があります。登記完了後は忘れずに手続きを行いましょう。

参考ページ: 森林の土地の所有者届出書と国土利用計画法届出書 作成方法と記入例

山林売買の手続きと流れ

山林売買は物件探しから始まり、契約、決済、登記、そして各種届出まで多くの手続きが必要です。売買契約から登記完了、各種届出の提出まで、スムーズに進めば2週間~1ヶ月程度が目安となります。

山林購入の流れと手続き

山林を購入するまでの一般的な手順は、以下の通りとなります。

山林を購入するときは、まず物件資料を取り寄せ現地をチェックし、気に入ったら不動産と同様の手順で契約を行います。登記変更は司法書士に依頼し、1~2週間で自分名義となります。

参考ページ: 山を買う 山林購入の方法と手続き

山林売却の流れと手続き

山林を売却する際の流れと手続きは、以下のようになります。また、調査時に山林対象地を確認するため、測量図や境界確認書などが必要となる場合があります。

参考ページ: 山を売る 山林売却の方法と手続き

山林売買に必要な費用と税金

山林売買では物件価格の他に、仲介手数料や事務手数料、登記諸費用等が発生します。また、購入後に不動産取得税や固定資産税を納める必要があります。

ここ最近、高額の調査料や手数料を要求する詐欺業者が多発しています。原野や山林などの買い取り話には注意し、不審な点があれば、消費生活センターや消費生活相談窓口にご相談ください。

山林売買に必要な費用

参考ページ: 山いちばの手数料 購入と売却の支払い総額について

山林売買後の税金

山林売買では取得した後に毎年納付する税金や、売却、相続時に課される税金があります。

山林を購入してから数カ月後に不動産取得税(保安林は不要)、以後は1年毎に固定資産税(※小規模の山林は非課税となる場合が多い)を納める必要があります。

山林売却で得た所得は山林所得・譲渡所得となり、確定申告が必要です。また、山林所有者が亡くなった際、山林を相続すると相続税が課されます。

固定資産税 参考: 山林の固定資産税はいくら?

山林所得 参考: 山林所得とは

山林相続 参考: 山林を相続したら 手続きと届出

山林の質問や相談は山いちばへ

山いちばでは初心者でも気軽に山林を購入できるよう、契約の進め方や必要書類の取り寄せ方をはじめ、地形図の見方、山林購入後の管理方法など、山林に関する様々なサポートを行っています。

山に行ったことがない・山の場所がわからなくても大丈夫、面倒な資料の取り寄せや現地調査も全力でサポートします。しかも、調査費用は成約するまで一切かかりません。

山を買うにあたって、不明な点やご質問等があれば、お気軽に山いちばまでお問い合わせください。

山林売買でよくあるご質問、お問い合わせに関する回答を「山林売買 Q&A」にまとめました。

よくあるご質問: 山林売買Q&A 山林売買をご希望の方へ